Cyber Gallery

2025년 1학기 졸업작품

The Ways of Lænding

공성준 건축학전공 졸업예정 2026, 지도교수 : 김정수 교수

장려상 수상작

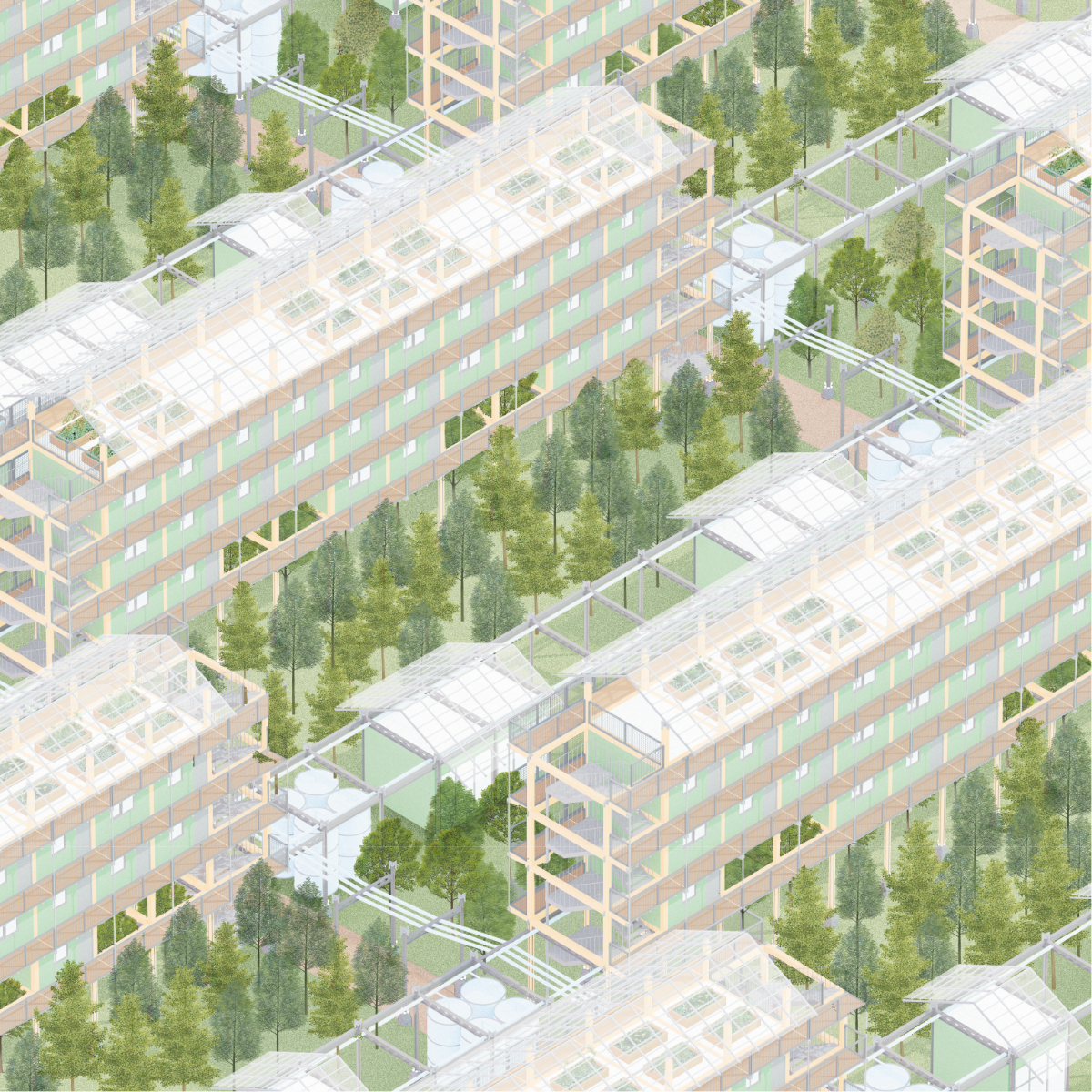

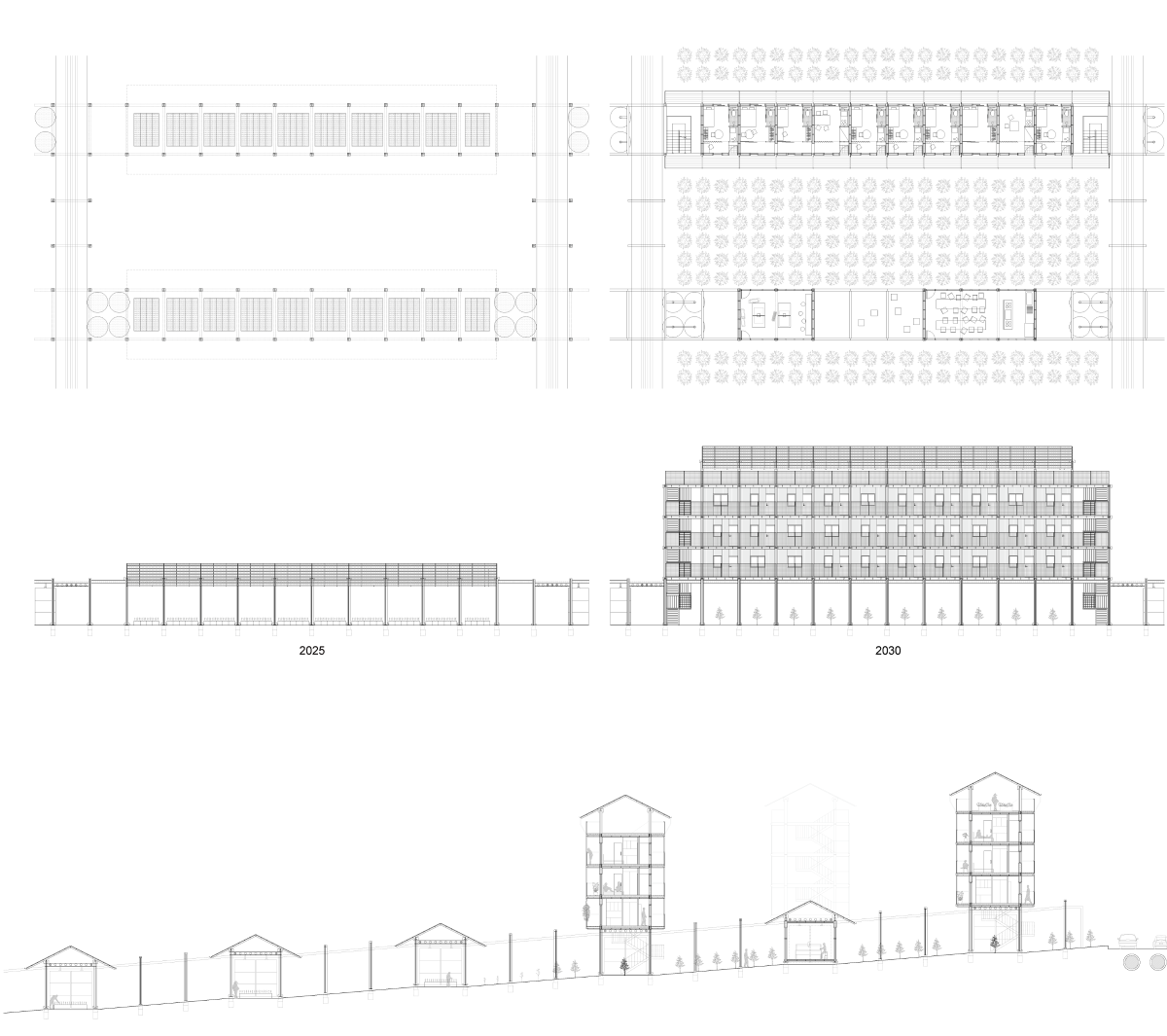

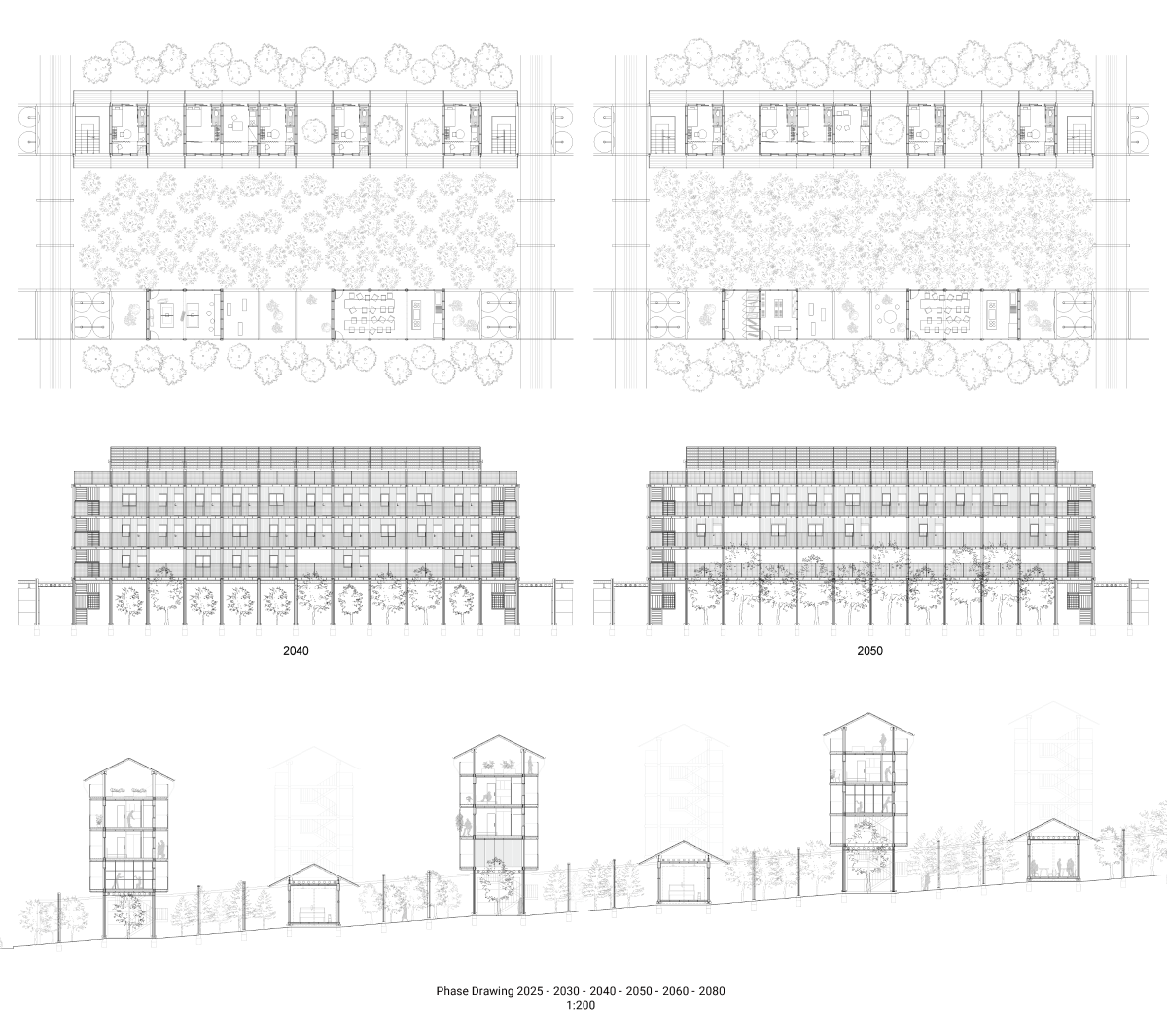

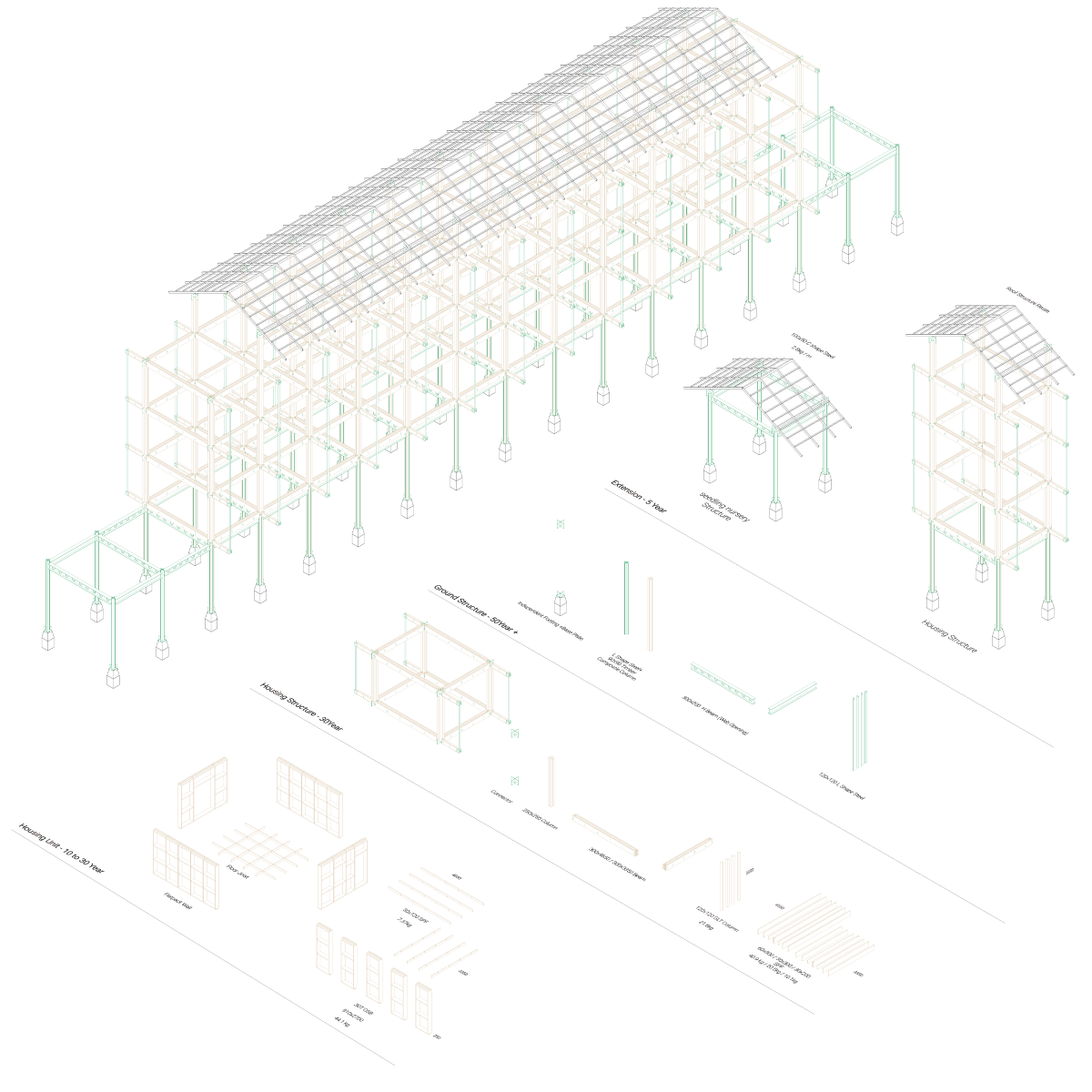

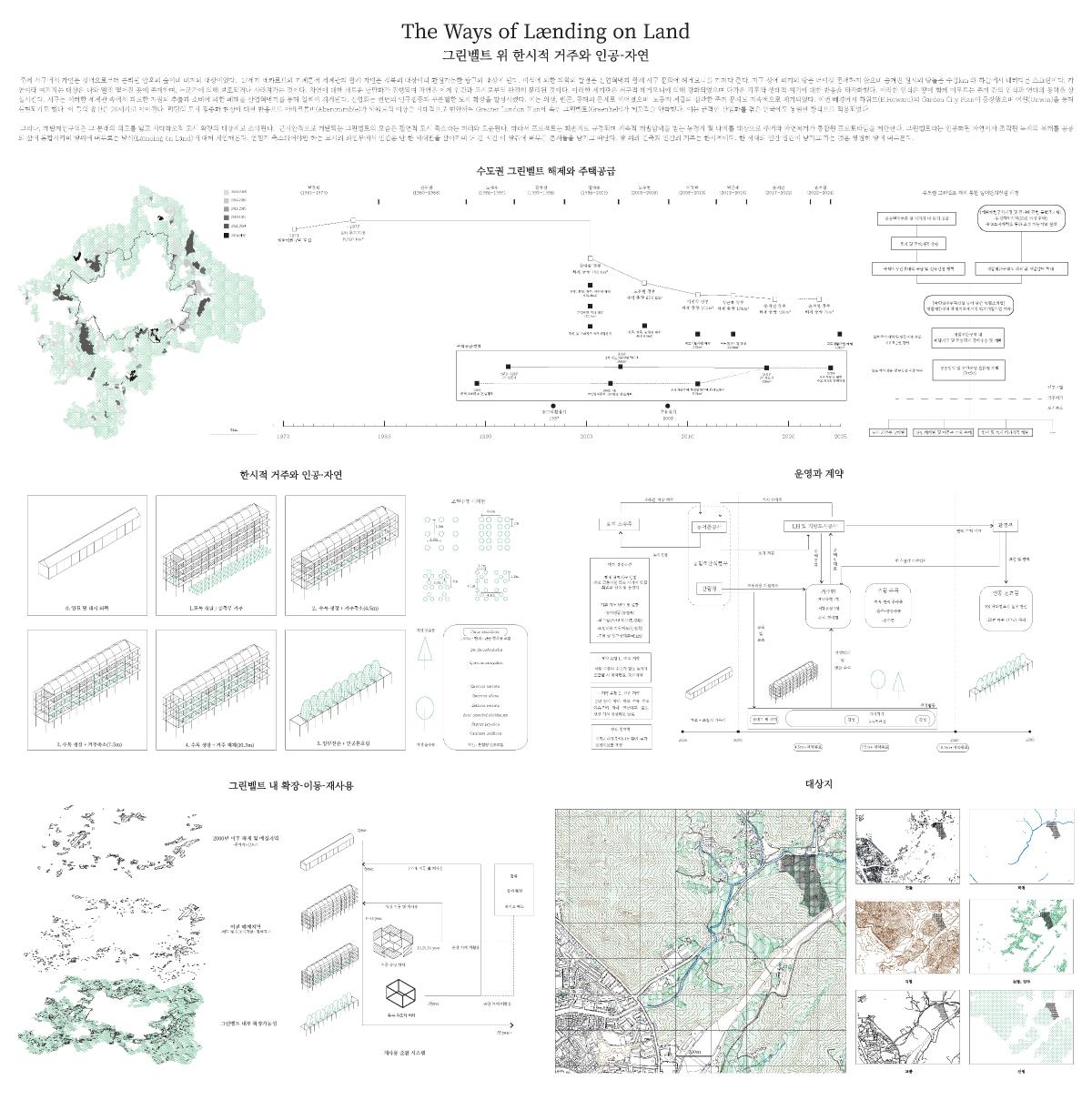

급격한 산업화가 일어나던 70년대 도시의 무분별한 확산을 막고자 개발제한구역(그린벨트) 정책이 도입되었다. 이후의 수도권 집중화, 증가하는 주택수요, 도심지 내 토지 부족 문제가 제기되었고, 90년대 이후 그린벨트 해제와 개발은 주요한 답안지로 쓰이게 된다. 이 정책은 향후 인구감소와 도시축소라는 상황과 충돌한다. 당장의 수요에 맞추기 위해, 도시 외연부를 개발하며 주택을 공급하고 있는 현재 상황은 시간이 지날수록 인구감소와 함께 도시 공간 역시 축소될 것이라고 하는 근미래를 예상해보면 실효성을 의심해 볼 수 밖에 없다. 쓰임을 잃은 땅은 본래 자연의 상태로 돌아가기 위해 수많은 자원과 시간을 낭비하게 된다. 프로젝트는 이러한 이중적 조건 아래에서 한시적 거주와 인공조림을 결합한 주거 프로토타입을 제안한다. 주로 훼손지로 여겨지는 취락지구 내 농경지 또는 나대지를 대상으로 하여 계약, 운영, 제도, 생태, 물리적 구조 등을 포함한 시간에 따른 건축적 변화와 개입이다.

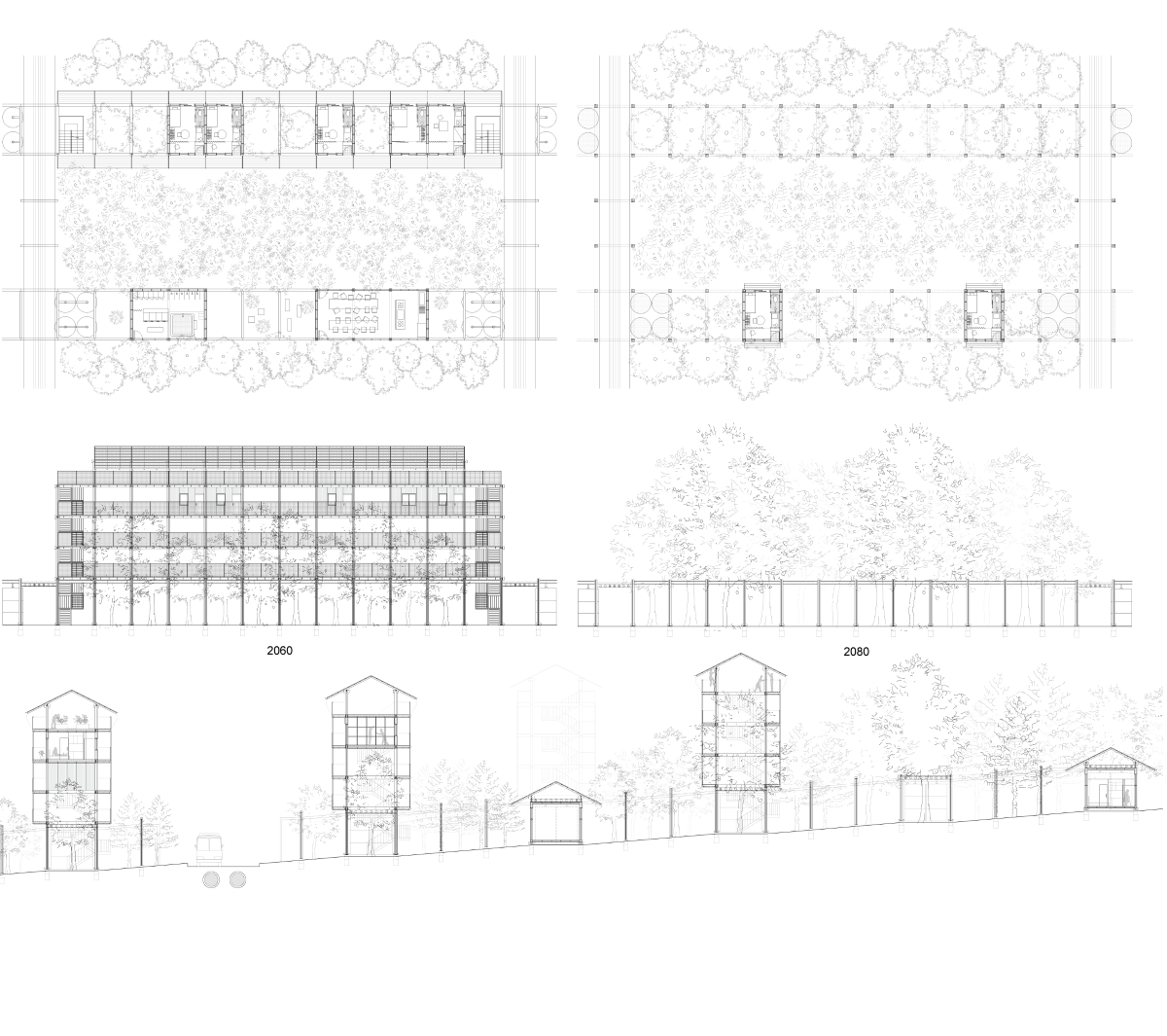

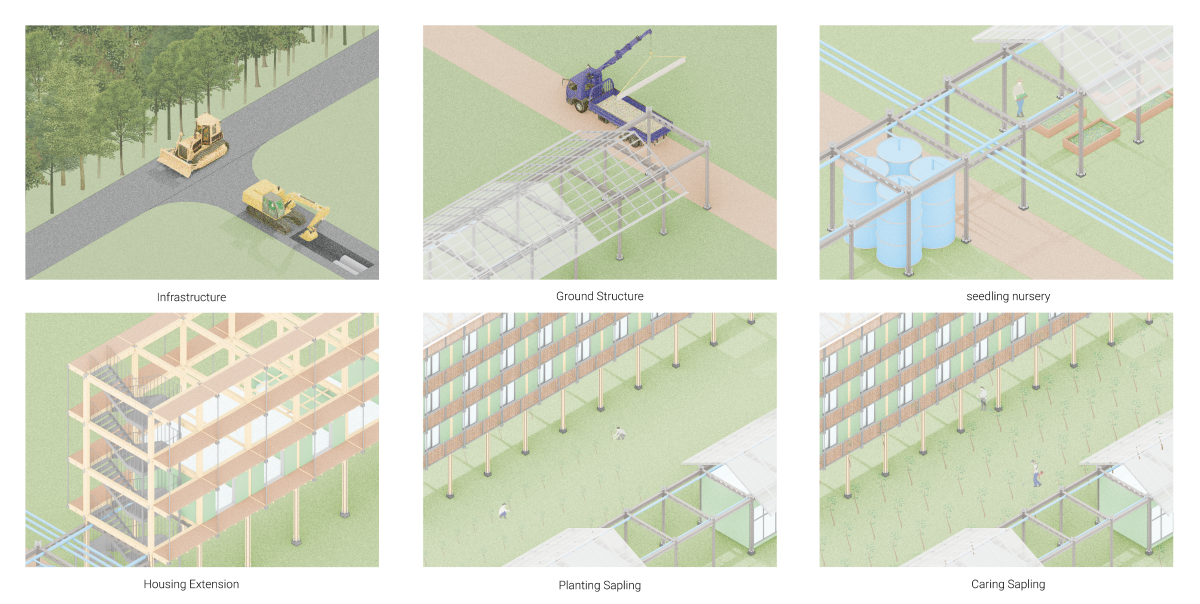

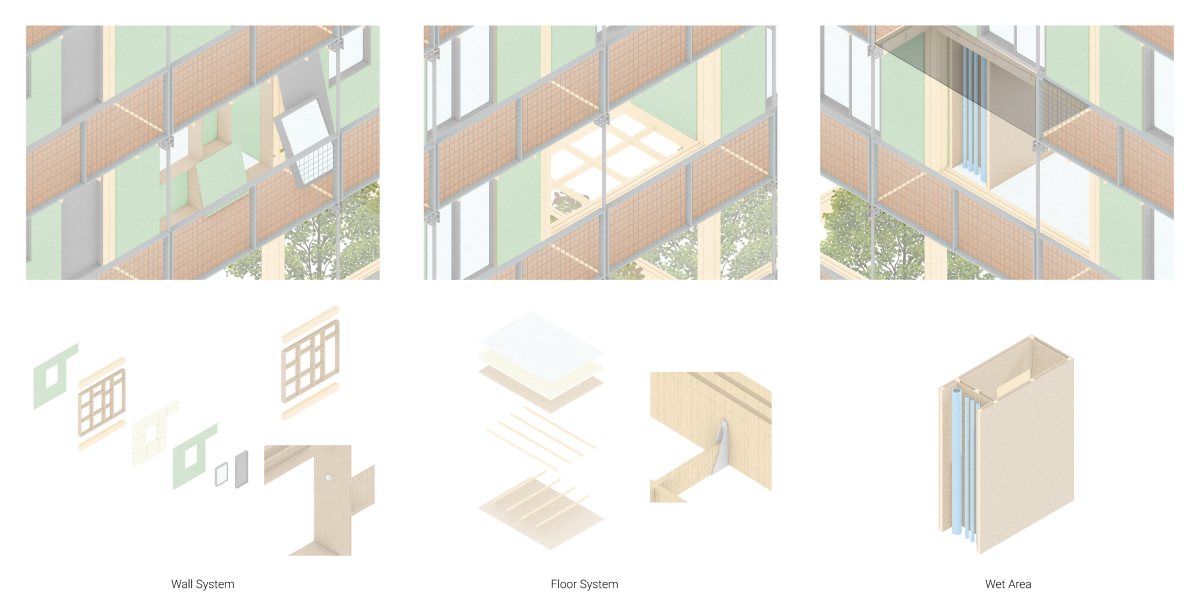

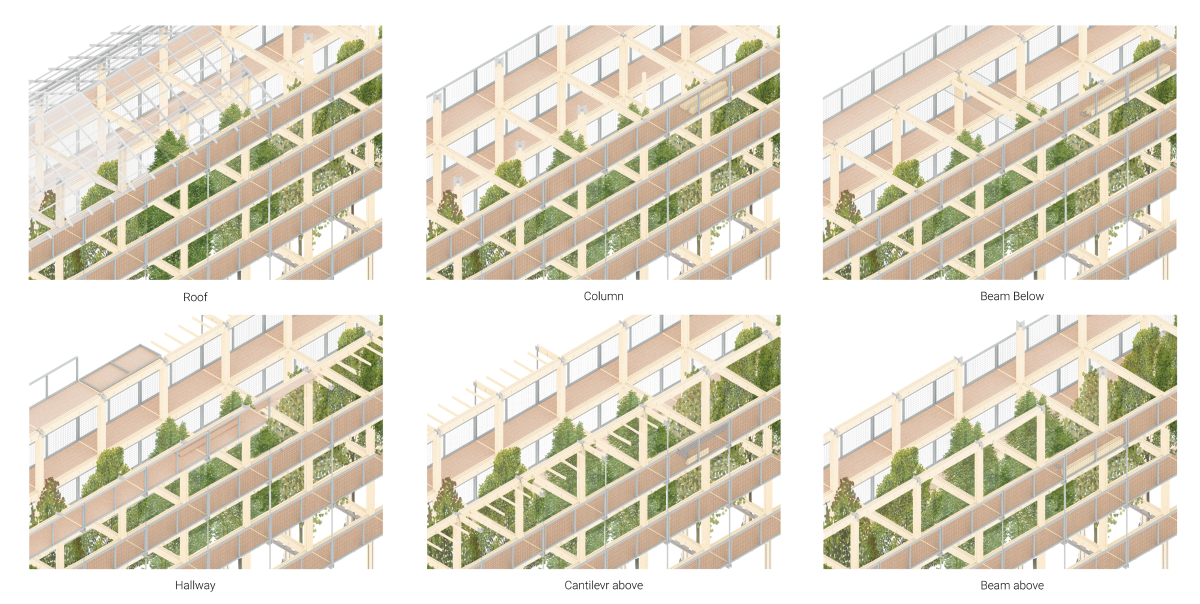

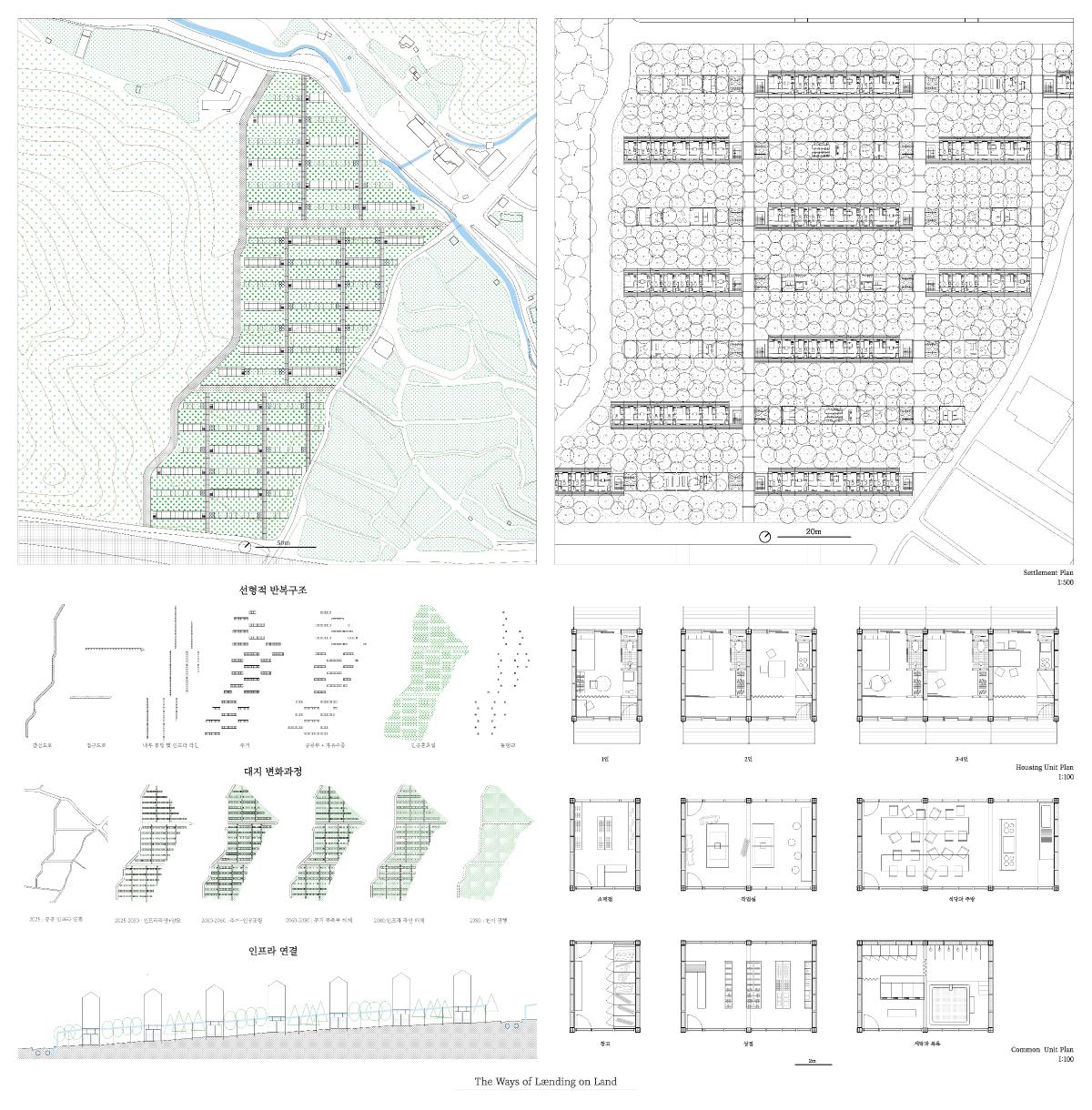

시작은 양묘와 관개를 위한 인프라 조성이다. 이는 선형적 구조로 이뤄지며 이후의 개입은 이 규칙 안에서 이뤄진다. 약 3~5년 뒤 철골로 지어진 양묘장 내에서 자란 묘목은 대지 전체로 이식이 시작되며 비워진 양묘장 위로 목조의 3층 주거동이 증축된다. 묘목의 이식은 인공물에 의한 음영을 고려하여 음, 양수종을 구별하여 배치한다. 주거동은 급배수 등의 기존의 인프라를 이어받아 사용하고 거주자는 나무의 생장, 관리에 자율적으로 참여하게 된다. 참여에 따라 인센티브가 제공되며 이는 계약과 운영 시스템 속에서 작동한다. 거주자는 하부 수종의 성장 시기를 기준으로 거주 기간을 계약하며, 계약이 종료된 후 거주자의 퇴거와 함께 해체된다. 이를 고려하여 유닛은 경량 목조로 해체와 이동이 용이하도록 계획되었다. 유닛을 지지하는 프레임 구조체는 해체 시 나무가 자라난 작업 환경을 반영한다. 양복도는 비계의 역할을 수행하여 해체의 과정 동안 부재의 운반과 작업통로로 사용된다. 다웰 핀과 십자 플레이트 접합을 통해 주요 구조체는 작은 단위로 분절 가능하며, 경량의 부재는 중장비의 접근 없이도 해체가 가능하다.

30년가량의 시간동안 단계적 해체 과정을 거치고, 모든 구조물과 인프라가 해체된 이후에는 인간이 남기고 간 숲이 남게 된다. 이는 도시 외곽의 제도적인 자연에 펼쳐진 인위적 개입 아래에서, 인간이 머무르는 방식들이 만들어낼 수 있는 인공-자연의 풍경을 그려낸다.

- 그린벨트,

- 하우징,

- 프로토타입,

- DfD(DesignforDisassembly),

- 해체,

- 인프라,

- 정책,

- 계약,

- 시간,

- 천이